約4分で読めます

2023年10月31日(火)

酷暑が去り、文化の秋が到来しました。

今回は古墳時代にスポットを当てます。

日本には16万基の古墳があると言われます。

コンビニエンスストアの数よりずっと多いのです。

世界文化遺産になった畿内の巨大な前方後円墳や九州の古墳群が注目されがちですが、県内にも各地に古墳が残っています。

葉山町と逗子市の間には4世紀後半の前方後円墳「長柄桜山古墳」が2基並んでいますし、平塚市には県内最大規模の前方後方墳「塚越古墳」が現存しています。

前方後方墳は全国で数百基しか確認されていないレアものです。

考古資料は土まみれの茶色というお決まりのイメージを覆す特別展「カラフルな考古資料たち」を企画し、あえなく失敗。

反省会の動画をアップし、「じかに考古資料に触れる大切さ」を伝えている平塚市博物館の考古学学芸員、新宮崇弘さん(29)に古墳と考古学について聞きました。

【プロフィール】

しんみや・たかひろ

1994年宮崎県都城市生まれ。東京学芸大院修了後、愛媛県四国中央市の学芸員を経て、平塚市博物館の学芸員に。

古墳時代が専門だが、権力者の埋葬施設である墳丘墓そのものより、当時の人々の暮らしぶりへの関心が強く、大学時代は食事の支度に欠かせない竈(かまど)を研究していた。

古墳時代の塚越古墳(右上の白いのが墳丘)と集落(左下)の様子を再現したジオラマ

特別展「カラフルな考古資料」のポスター

春の企画展では解説文をいっぱい書いたのですが、考古資料そのものではなく、文章ばかりを読んでいる人もおられたので、現物をしっかり見てもらう方法はないかと思案していました。

ちょうど、夏休みの時期だったので、歴史を学んでいない子供たちにもストレートに伝わるんじゃないかと、色に注目したんです。

それが、「茶色ばかりじゃないんだぞ~カラフルな考古資料たち」という企画展でした。

考古資料は時代を経ていますから、褐色というか茶色いイメージなのですが、作られた当時は鮮やかな色彩を持っていました。

考古資料を直接目にして、古代の営みをイメージしてもらえたらと思ったのですが、評判は芳しくありませんでした。

「紙の上にモノが載ってただけ」との手厳しいご意見もいただきました。

赤ならベンガラとか、色を付けた顔料なども展示し、企画の狙いをしっかり伝えるべきだった。反省点は多々あります。

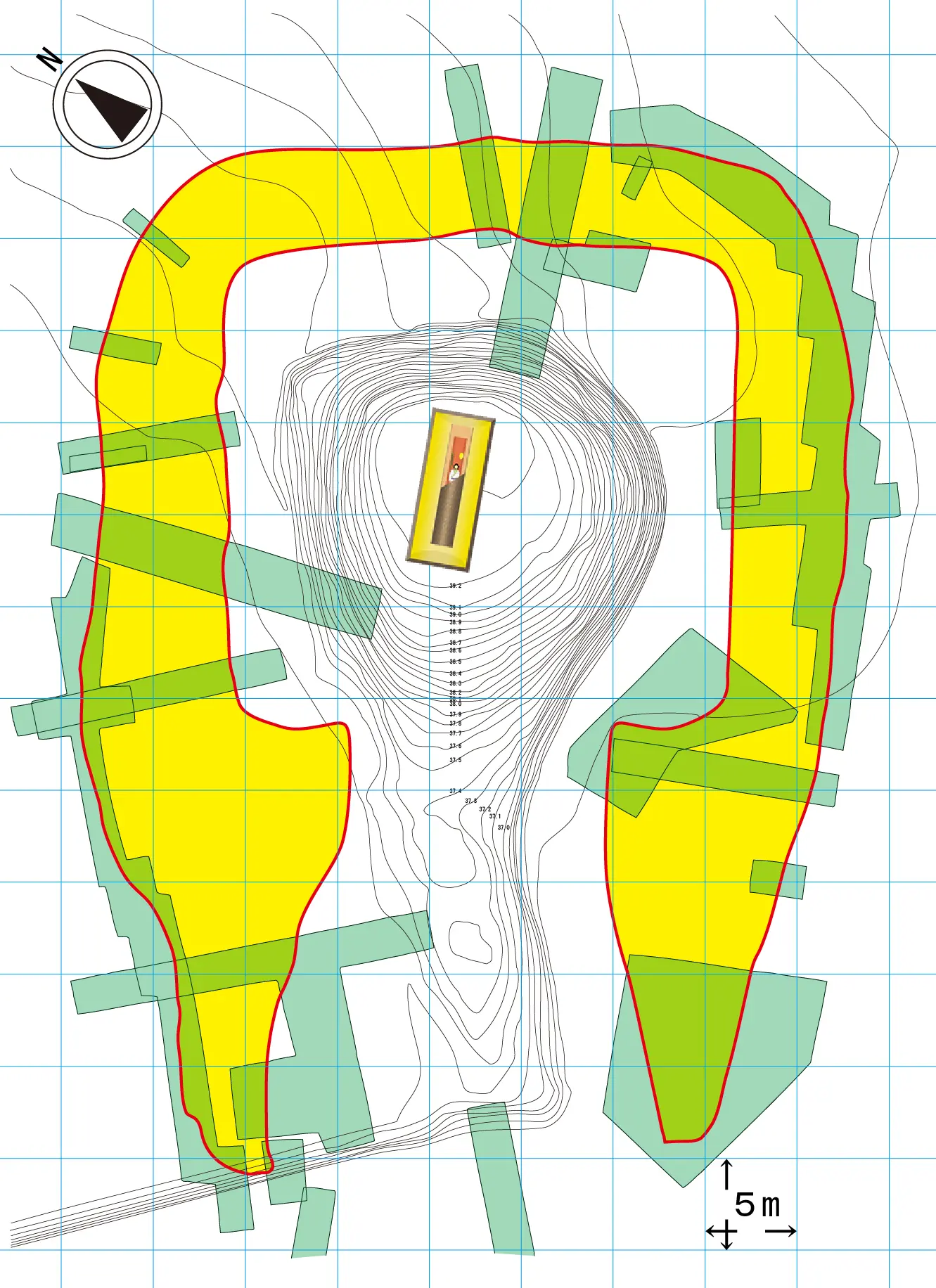

塚越古墳の鳥瞰図。赤線で囲った鍵穴のような部分が当時の姿。その内側に描かれた等高線が現存部分=平塚市博物館提供

墳丘墓にはさまざまな形がありますが、ざっくり言うと、上から見て四角いのが方墳、丸いのが円墳、丸と四角で構成されるのが前方後円墳、四角二つでできているのが前方後方墳です。

平塚市には現存するものでは県内最大規模、全長55㍍の前方後方墳「塚越古墳」があります。

昭和の時代には前方後円墳と認識されていましたが、その後の調査で、前方後方墳と確定しました。

4世紀ごろの築造で、地域の独自性を示す貴重な墳丘墓です。

公園として整備されていて、墳丘に上ると、古代のイメージが湧きますよ。

塚越古墳公園の中の砂場は前方後方墳の形になっている

「真土大塚山古墳」からは県内では2枚しか見つかっていない三角縁神獣鏡が見つかっています。

こちらは、相模湾、相模川に近いエリアで、砂丘の上に築かれました。

残念ながら、墳丘が消滅していて、時代も形も分かりませんが、古墳時代前期で、3世紀末~4世紀後半の築造とみられています。

海上交通の要衝なので、三角縁神獣鏡の出土と合わせて、畿内との結び付きなどいろいろ考えられています。

古墳時代の後、平塚には相模国府が置かれます。

所在地には諸説ありましたが、最近は当初から平塚だったとの説が有力です。

たくさんの考古資料がそれを裏付けています。

歴史は継続していますから、国府が置かれるに至った背景があるはずです。

海上交通の要衝を抑える実力者の拠点だったとか、中央政権と結び付きの強い勢力がいたとかですね。

平塚周辺の考古資料がその手がかりですが、まだ、解明できていません。もっと研究が必要ですね。

真土大塚山古墳で見つかった三角縁神獣鏡(レプリカ)などの宝物。本物は国立東京博物館で保管されている。

かつては、古墳の形状と大きさは、当時の階級を示し、前方後円墳、前方後方墳、円墳、方墳という序列があるとの指摘もありました。

でも、最近は、そういう俯瞰的な捉え方は余りしません。

小さい円墳から重要な出土品が出ることもありますから。

前方後円墳を頂点としたツリー構造では言い尽くせないことがたくさんある。

科学技術の進歩で、古墳の副葬品の来歴などもしっかり追えるので、俯瞰より、むしろ、ミクロの目で古代の事実をつかもうというのが潮流です。

古墳というと、巨大構造物が思い浮かびますが、権力者のお墓ですから、死後の世界です。

それより、むしろ、古墳時代の集落、当時の人々の暮らしや社会・文化に引かれますね。墳丘を望む集落で人々はどう暮らしていたのか。

それに迫ってみたいですね。

平塚市博物館のエントランスではしゃぐ子供たち

見やすさ・読みやすさを重視して地域に関係のない広告を表示していません。

Locomoのインタビュー記事や動画が「いいね!」と思ったら、

ぜひお気持ちいただけると嬉しいです(100円〜)

地域の方々の「想い」や「ストーリー」を発信する活動をしています

地域みんながライター!

あなたの好きなお店、人をインタビューして記事にしてみませんか?

174 / 1000 人

目指せ総応援人数1000人!